di Annachiara Gambardella, classe IA (Liceo classico)

Una guerra può essere giusta? Questa la domanda che ha rivolto Mario Isnenghi martedì 26 novembre ai numerosi studenti, genitori e docenti dell’Istituto BF, nell’ouverture ‘Verso il centenario della Grande Guerra’, primo di quattro incontri in programma nell’Aula Magna del Liceo Franchetti, in occasione dell’anniversario del conflitto che cambiò il destino dell’Europa.

Una guerra può essere giusta? Questa la domanda che ha rivolto Mario Isnenghi martedì 26 novembre ai numerosi studenti, genitori e docenti dell’Istituto BF, nell’ouverture ‘Verso il centenario della Grande Guerra’, primo di quattro incontri in programma nell’Aula Magna del Liceo Franchetti, in occasione dell’anniversario del conflitto che cambiò il destino dell’Europa.

Mario Isnenghi, come testimonia la sua biografia, ha cercato a lungo una risposta a questa domanda. Laureato in Letteratura Italiana contemporanea, ha insegnato Storia contemporanea presso le Università di Padova, Torino, e Venezia fino al 2010. Ha pubblicato numerosi libri, principalmente riguardanti la Grande Guerra.

Dopo una breve introduzione al tema proposta dal prof. Carlo Franco, organizzatore degli incontri, lo studioso ha cercato di fornirci gli strumenti per rispondere a tale domanda.

In seguito all’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando e della moglie a Sarajevo nel giugno del 1914 per mano di Gravilo Princip, rivoluzionario bosniaco, l’Austria dichiarò guerra alla Serbia. Il conflitto vide contrapposti gli Imperi Centrali, Austria e Germania, alle potenze alleate, Francia, Russia e Gran Bretagna.

Il patto militare stipulato nel 1882 tra Austria, Germania e Italia avrebbe implicato, secondo l’Impero Asburgico, l’entrata in guerra dell’Italia dalla parte della Triplice alleanza. In realtà l’Italia, rifacendosi all’articolo quarto che sanciva l’obbligo di prendere parte alla guerra come alleata solamente nel caso in cui una delle tre potenze fosse stata minacciata da uno Stato non firmatario, si dichiarò neutrale. Si originarono all’interno della giovane nazione due correnti di pensiero: la prima sosteneva la necessità dell’entrata in guerra per dovere morale e ideologico. Era indispensabile, infatti, dimostrare di essere un organismo vivo, un popolo, di saper portare le armi e, quando necessario, utilizzarle. Anche la classe proletaria si dimostrò più vicina alla borghesia della propria nazione che ai proletari delle altre. Questa corrente era inoltre affiancata dal movimento futurista che riteneva che le esigenze belliche avrebbero messo in moto l’economia e avrebbero conferito all’Italia un ritmo futuristico. Appartenevano alla fazione degli interventisti anche i ministri Salandra e Sonnino. La maggioranza in parlamento, però, era detenuta dall’allora presidente del consiglio Giovanni Giolitti, il quale sosteneva il neutralismo e l’inutilità della guerra.

L’Italia, d’altro canto, era corteggiata da tutti gli Stati in guerra in quanto, pur non disponendo di mezzi, disponeva sicuramente di uomini e avrebbe potuto dunque essere determinante nell’evoluzione del conflitto. Interessata principalmente ai territori di Trento e Trieste che l’Austria, benché ci fossero state delle pressioni da parte della Germania, non era disposta a concederle, il 26 aprile 1915 l’Italia firmò il patto di Londra, che prevedeva l’impegno ad entrare in guerra entro un mese al fianco degli Alleati, con l’accordo che, in caso di vittoria, le sarebbero stati riconosciuti quei territori di dominio austriaco. Sicuramente però, prima di giungere alla firma del patto di Londra, era stata fondamentale l’influenza della propaganda interventista che aveva condizionato gli animi e la psicologia delle masse: l’entrata in guerra fu salutata con commozione e festeggiamenti.

La sottoscrizione del trattato fece sì che l’Austria considerasse, a torto, come ha sottolineato il Professor Isnenghi, l’Italia una nazione traditrice.

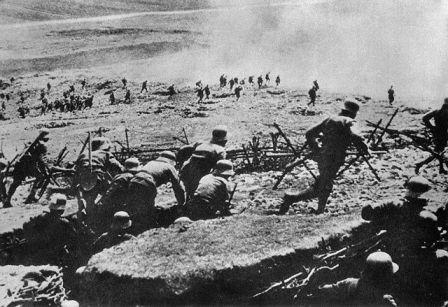

La guerra che la coinvolse fu una guerra di posizione combattuta su un fronte di circa 600km, principalmente nelle zone del Carso isontino e triestino. Fu dunque una guerra ‘ferma’. La dura realtà della trincea che vedeva il soldato come un mero esecutore di ordini e del quale non ci si curava né della condizione fisica né, tanto meno, di quella morale portò ad un logoramento delle truppe che raggiunse il suo apice nel corso del 1917. La disfatta italiana di Caporetto è infatti ascrivibile, secondo lo storico, alla crisi di passività che comprometteva l’efficacia di intere armate, e la rotta sembrava confermare nell’opinione generale l’idea che l’ora della giovane nazione fosse già giunta.

Solo l’avvento di una nuova visione del ruolo del soldato nonché la promessa – fortemente motivante per le truppe composte prevalentemente da contadini- di ricevere dallo Stato, a guerra conclusa, terre da coltivare, e l’orgoglio di riprendere il suolo patrio invaso dal nemico, permisero al Generale Diaz, succeduto a Cadorna, di riportare grandi risultati. Tra l’altro, Diaz si preoccupò del ‘morale delle truppe’ (tema importante già per i condottieri antichi!), per ottenerne forza. Nacquero tra l’altro tanti canti di guerra, strumento di incitamento, ma anche di coesione tra combattenti provenienti da differenti aree d’Italia. E alla fine, nell’autunno del 1918, arrivò la vittoria: una vittoria, come ha sottolineato il docente, verso la quale nei decenni successivi la memoria pubblica in Italia ha mostrato quasi un imbarazzo.

Non so dire se una guerra possa mai essere definita giusta. La Prima Guerra Mondiale ha bruciato energie e risorse di un intero continente, segnato la vita (e la morte) di un’intera generazione, causato la morte di moltissimi. Ma essa è anche parte della storia d’Italia, e oggi, nel ricorrere del centenario, è importante cercare di ripensare a questo momento drammatico. Dalla ‘Grande Guerra’ ci sentiamo ormai lontani: ma doveroso è lo sforzo di comprendere le ragioni e il vissuto di chi l’ha combattuta.