L’idea distorta dell’accoglienza buonista.

Riflessioni sull’intervento della professoressa Iside Gjergji, relatrice alla conferenza “Xenia” del 18 marzo a Mestre, Teatro Kolbe.

di Marco Visentin, I C classico

Durante la conferenza di venerdì 18 marzo intitolata “Xenia”, tenutasi al Teatro Kolbe di Mestre, la professoressa Gjergji ha presentato una serie di tesi che hanno destato in me qualche perplessità. Oltre a ciò, il tono usato è stato incomprensibilmente accusatorio, quasi irato con gli stessi uditori. Una serie di affermazioni arbitrariamente “lanciate” contro gli studenti del Franchetti lì presenti, con un’aggressività inusitata: ecco che cos’è stato il suo intervento.

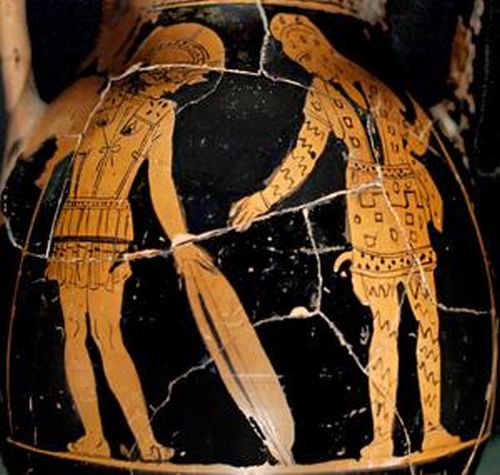

Ha iniziato parlando dell’ospitalità nel mondo greco, elogiando il suo carattere gratuito e, a suo dire, sincero; l’analisi suggerisce che accogliere nella propria abitazione stranieri e pellegrini in viaggio – costume tipicamente ellenico – possa essere una sorta di panacea di tanti mali che viviamo ora.

Quali saranno mai, tali mali? L’analisi storica prosegue e lo spiega, giungendo al IV secolo d.C.: l’imperatore Costantino creò le “xenodocheia”, luoghi di accoglienza dei pellegrini e dei viaggiatori; per quanto non fosse cristiano, la relatrice, nella sua foga anticlericale, ha trasferito il peso di tale innovazione, in realtà comunque lodevole, sulla Chiesa, demonizzandone l’immagine. L’ospitalità, quindi, si spostò dalle case private a luoghi istituzionali; la professoressa si è scagliata ripetutamente contro questo punto in particolare.

Per avvalorare la propria tesi, ha citato un altro esempio di, a sua detta, criminoso atto clericale: l’istituzione degli ospedali. Non era forse meglio, ha gridato, quando i malati erano curati nell’abitazione del medico? Poco importa, evidentemente, che proprio gli ospedali permettano di salvare innumerevoli vite, grazie alla concentrazione dei medici, all’ambiente controllato e alla disponibilità di strutture e farmaci per le cure. Io continuo a credere che sia un merito della Chiesa averli fondati, non certo un atto riprovevole.

Tornando alle xenodocheia, presto divennero luoghi in cui erano ospitati anche i poveri, oltreché i viaggiatori, e questo alla relatrice proprio non andava bene: che, scherziamo? Mischiarsi con quelli? Poco importa che, quando l’accoglienza era “personale”, in realtà a viaggiare fossero i più ricchi, creando un rapporto basato sulla reciprocità (basti pensare all’episodio di Glauco e Diomede narrato nell’Iliade); l’ospitalità pubblica, invece, era gratuita; poco importa che, così, lo Stato abbia garantito un alloggio, ancorché temporaneo, a chi ne necessitava. Quisquilie, evidentemente, a suo parere.

Nel suo desiderio di demolire “l’ospitalità istituzionalizzata” ha addirittura paragonato le xenodocheia, iniziativa che continuo a credere positiva, alle work houses dell’Inghilterra all’epoca della Rivoluzione Industriale, in cui erano ospitate famiglie povere che, in cambio, garantivano prestazioni di lavoro gratuito; organizzazioni, queste ultime, di certo disumane.

Nel passaggio logicamente successivo è stato affrontato il tema dei Centri di accoglienza e dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), strutture in cui lo Stato italiano costringe profughi e migranti clandestini prima dell’identificazione, decidendo poi per il rimpatrio o l’accoglienza. Nessuno nega che all’interno di quei centri vigano condizioni indegne di un Paese qual è il nostro, ma la relatrice deve aver pensato che tale fosse la nostra intenzione, dato l’ardore della sua declamazione.

Si sarà ormai compreso che la professoressa è legata a un mito: l’ospitalità personale, diretta. Perciò, ammirò molto quando, in occasione dei primi sbarchi di migranti albanesi negli anni ’90, gli abitanti della costa pugliese accolsero nelle proprie case chi era arrivato; purtroppo, poi, lo Stato italiano li rimandò indietro, ha aggiunto con rammarico. I migranti, i profughi, dovrebbero essere accolti dai privati cittadini nelle proprie case, per creare un rapporto diretto, sincero, non rinchiusi in gabbie istituzionalizzate e gestite dal governo: questa è la sua tesi.

Se anche un uomo avesse nascosto la testa sotto la sabbia per gli ultimi trent’anni e ne riemergesse soltanto ora, questa serie di affermazioni sarebbe incredibile: anche senza considerare gli sbarchi di migranti avvenuti negli ultimi anni, la questione resta improponibile. In primo luogo, il paragone tra l’ospitalità antica e le migrazioni odierne è privo di qualunque fondamento. Nel primo caso, infatti, un uomo ne accoglieva un altro nella propria abitazione per qualche giorno e creava un rapporto di mutuo scambio, anche interessato; nel secondo, invece, persone che hanno a stento salvato la propria vita vogliono crearsene una nuova.

Quindi, se nel primo caso l’ospite, dopo un po’, se ne andava, oggi non è così; non sarebbe pertanto giusto garantire lo stesso trattamento di un visitatore occasionale a chi, fuggendo da povertà o guerra, vuole stabilirsi definitivamente nel nostro Paese. Che senso può mai avere accogliere nella propria casa, come un viandante del mondo antico, chi, invece, vorrebbe potersene permettere una interamente propria, con un lavoro onesto che gli consentisse di sfamare una famiglia?

È giusto che lo Stato prenda in carico l’accoglienza – e l’eventuale espulsione – di chi giunge nel nostro Paese, per fornire l’effettiva possibilità di un’esistenza dignitosa. Inoltre, sarebbe profondamente ingiusto che, a un ritirarsi delle istituzioni tale da rendere possibile quell’accoglienza libera e indiscriminata tanto esaltata dalla relatrice, il peso economico-sociale dovesse ricadere soltanto su una parte della popolazione, come avvenuto, ad esempio, nel caso della Puglia, da lei citato.

Nel mondo antico non esistevano migrazioni di massa come nell’età presente; l’ospitalità era tanto più facile, quanto diverse erano le condizioni sociali di chi la richiedeva. Una sovrapposizione tra il fenomeno narrato da Omero e dai tragediografi greci e ciò che, invece, abbiamo ogni giorno sotto gli occhi, è inutile e fuorviante. Non si fa altro che alterare la realtà, tentando di assimilarla a una tradizione dalla natura molto diversa.

Questo equivoco buonista, l’idea cioè che si possa sempre accogliere chiunque, che siamo in realtà tutti amici, compagni, comunità, usando, in realtà, tali termini a sproposito, è destinato a infrangersi contro la realtà. Con una certa ipocrisia, anche: non credo infatti che, a fronte di tutte le buone parole, sia praticabile la soluzione di ospitare migranti in casa propria, né che sia opportuno propagandare queste strambe idee, mentre numerosi volontari impegnano il proprio tempo e le proprie energie, per portare generi di prima necessità ai profughi. Già si predica male, quanto al razzolare…